Un tableau perdu

1.

Je parle d’un tableau perdu, d’un tableau dont je n’ai pas de nouvelles, qui peut-être a été détruit. Ou peut-être existe-t-il encore, dans une brocante, chez un particulier. Peut-être un jour tomberai-je dessus, comme on dit, par un enchaînement imprévisible de circonstances. (Ainsi ai-je retrouvé un portrait que j’avais fait de mon grand-père lisant un livre yiddish ou hébreu, au temps de mon adolescence ; et il fallut pour cela qu’un de mes cousins montât à Paris, qui se l’était adjugé après la mort de ce grand père ; et j’ai retrouvé en Israël, ici et là, des tableaux que j’avais donnés un jour et complètement effacés de ma mémoire).

Peut-être. Il y a dans cette expression une substance (indécise) dont je ne me lasse pas. Peut-être ce tableau a-t-il été détruit. Il se peut faire que sa seule réalité soit là, dans ce que j’en dis ici (et dans le souvenir qu’en ont mes proches). Et peut-être est-il réellement quelque part, en ce moment même, auquel cas ce que j’en dis double-t-il une réalité matérielle, une existence en soi, une toile tendue badigeonnée de peinture à l’huile, un salon inconnu. Et je trouve une même indécision, une réalité fuyante et incertaine, dans d’autres souvenirs que je cherche à fixer.

Des années il fut suspendu dans le salon de mes parents, derrière le buffet. C’est là qu’on l’a vu, la famille, les visiteurs. Certains m’en ont dit quelque chose. D’après Noël Thiébaud, mon ami, c’était un tableau métaphysique, même mystique. Pour mon cousin Alexandre, « de l’art de musée ».

Je voudrais pouvoir le décrire. J’ai presque complètement oublié. Je sais seulement qu’au centre, il y avait du blanc, une épaisseur crémeuse de blanc, avec quelques touches de jaune. Cet espace vide (si on peut appeler vide un espace blanc) succédait à des formes carrées ; il en était comme la projection, le passage à l’infini. Un espace non circonscrit (non circonscrit, au centre du tableau ?) succédant à des formes fermées. Je comprends pourquoi Noël, Alexandre, ayant regardé ce tableau d’un œil attentif et neuf, à leur lever dans cet appartement où ils étaient tous deux étrangers, où on leur avait donné sans doute, pour dormir, le canapé, virent dans cette image suspendue une ambition spirituelle, quelque chose de philosophique. Je ne sais si, à l’époque où je la fis, j’avais connu déjà le bris des vases, le rétrécissement et le sans fin des cabalistes. J’avais lu, cela est sûr, des textes bouddhiques où il est question du sans forme ; ayant découvert le bouddhisme très tôt dans ma vie, à mon entrée en faculté, il me semble, quand émergeant de plusieurs années de résignation, revivant, renouant avec ce que j’étais auparavant, je recommençai à lire de la philosophie.

(Le sans forme a accompagné toute mon existence, l’idée que les formes sont contingentes, dépourvues de nécessité, de sens, même celles qui nous paraissent les moins problématiques, les plus naturelles ; toutes les formes autant qu’elles sont répondant à des fonctions, ou telles par la rencontre des formes voisines, comme celles des bulles qui se gonflent et se plient selon le voisinage ; le visage, par exemple, sans rapport avec rien qui est de l’esprit. Les formes du visage disent-elles quelque chose du moi, des diverses formes que le moi peut présenter invisiblement, dans la réunion des voyageurs d’une rame de métro ? Comment se fait-il que l’esprit de chacun, dont l’être est infini et dépourvu de toute forme, sans forme comme qui est activité pure, puisse se rétrécir, se limiter et se définir, prendre l’apparence d’un visage et d’un corps, qu’on voie les esprits qui nous côtoient comme des personnages ayant forme corporelle et mentale ? Mais comment les percevrait-on autrement ? Comment percevrait-on soi-même son existence propre ?

Je me souviens d’avoir discuté, vers 1960, avec un philosophe de ma connaissance. Je ne comprends pas, lui disais-je, que les formes du monde durent. Sachant que la réalité est faite d’atomes, comment se fait-il que ceux qui composent une table ne s’écoulent pas mais restent en place, que la table existe et qu’on puisse mettre des choses dessus, assiettes et bouteilles, s’asseoir à côté pour déjeuner ? Sans doute les continents se sont-ils déplacés, il y a longtemps, sans doute les montagnes se sont-elles élevées comme des vagues ; mais depuis tout cela paraît stable et solide, même s’il n’y a là que l’illusion qu’ont les roses pour qui le jardin est tel depuis toujours, le jardinier éternel.

Le vide dans le tableau. A une certaine époque je devins sujet à la peur panique. Que peut-il bien m’arriver, que redouté-je ? me demandais-je. Je n’en finissais pas de mettre des images et des histoires là dessus, de remplir le blanc du non savoir. En fait, c’est le blanc lui-même qui m’angoissait, rien d’autre.

Le désir de dessiner et peindre avait sa source dans la même horreur du vide ; il nous venait, à mes frères et à moi, davantage peut-être du côté paternel que maternel, celui-ci porté davantage vers la musique. Ma mère racontait toujours l’histoire d’un sien oncle, violoniste formé à Leipzig, qu’une maîtresse abandonnée avait vitriolé, ou voulu. Elle tenait beaucoup à ce que tous nous apprenions un instrument. Mon père ne voyait là aucune urgence. Enfant, je feuilletais les brochures d’un cours qu’il avait commandé par la poste à Paris, la méthode ABC dont le slogan, dans les revues où je la retrouvais, était celui-ci : Si vous savez écrire vous savez dessiner. Mon père avait désiré savoir dessiner, il était amoureux des formes précises et nettes. Combien de temps ai-je passé à rêver sur ces figures de perspective, sur ces photographies bistres de nus. Et je regardais avec le même espoir les brochures qui provenaient de la bibliothèque de mon frère aîné, Comment dessiner des paysages, Comment dessiner des figures. Dans ses études de médecine mon frère avait fait des dessins d’anatomie qu’il me montrait. Il dessina pour moi des dessins animés, quand on m’offrit une boite cinématographique.

2.

Je ne sais quand je le fis. Mais ce fut chez mes parents, dans la cuisine du rez-de- chaussée ; elle donnait sur l’arrière, sur le jardin. Et je voudrais retrouver cette cuisine, me faire une liste de tout ce qu’elle contenait. Où retrouver ce qui est perdu, sinon en soi où tout est conservé, dans les replis de la mémoire, comme dit Augustin : dans les souterrains, les entrepôts, les bibliothèques immenses de la mémoire. Quelque part là, dans cette géographie indécise, il y a une petite cuisine avec un évier, à droite de la fenêtre du jardin. (Et le jardin aussi, pourquoi ne pas le décrire ? Terrain quasi vague où mon père avait d’abord essayé de faire pousser des choses, tomates ou salades ; ou bientôt il n’y eut plus que des herbes folles).

A gauche de la porte, quand on entrait dans la cuisine, il y avait une sorte de rayonnage poussiéreux. S’y trouvèrent, à un moment ou à un autre, une vieille machine à écrire, ramenée d’Amérique par mon grand-oncle paternel et ma grand-tante, où il n’y avait qu’une unique touche sur quoi frapper, cependant qu’on promenait une sorte d’index sur un panneau dessiné de lettres : quelqu’un en Amérique avait-il jamais utilisé une telle machine ? Également un appareil de photographie à plaques et à soufflet, appareil dont mon père s’était jadis servi, avant de se procurer d’autres appareils plus récents, un reflex dont j’étais jaloux. Et j’en fis moi aussi des photos, achetant des paquets de plaques, dans mon adolescence ; comme dans les photos de mon père que je trouvais dans une boite à chaussures, je faisais quatre vues sur une seule plaque, en plaçant judicieusement un calque ; je développais ces plaques et tirais par contact : la photo me fut elle aussi production d’images ; un jour de cet appareil je me fis un agrandisseur. Un livre acheté vers la classe de philo, La photographie, a pour moi la couleur de mes souvenirs les plus délicieux ; je pourrais, si je voulais, en retrouver toutes les illustrations, comme plus tard celle de l’encyclopédie américaine de Time-Life. J’aurais pu devenir photographe.

(Mais aussi : cuisinier, musicien, peintre. La difficulté de choisir est de donner forme ; de renoncer à une indécision ; on veut le beurre et l’argent du beurre, tout garder ou ne rien perdre.)

J’avais travaillé (à Marseille, sans doute) à un grand tableau acrylique que j’avais intitulé Hommage à Spinoza polisseur de lentilles, où il y avait déjà beaucoup de blanc. Blanc du verre, peut‑être ; des lentilles spinoziennes. Pour ce Spinoza j’avais acheté assez cher un grand châssis entoilé. Mais je voulus faire plus grand encore, quelque chose qui rappelât les grands Pignon, dégoulinants de rouge et de blanc ; ou mieux encore La mort de Sardanapale, que j’allais toujours voir visitant le Louvre, ou Napoléon sur le champ de bataille d’Eylau. La peinture ancienne aime les grands tableaux, le cinémascope. (Et voilà qu’un instant je doute : y a‑t‑il jamais eu un Napoléon, un champ de bataille d’Eylau, un Delacroix, un Pignon? Tout à coup les noms flottent ou planent dans l’espace comme l’Esprit à la surface des eaux. Mais non, il n’y a pas, l’Histoire est une, quoi que j’en aie, pas de temps parallèles où Alexandre ne meurt pas dans sa jeunesse, ou Hitler est étouffé dans l’œuf.)

Pour faire un grand tableau mystique je voulus tout fabriquer ; non pas seulement par économie, mais pour toute autre raison. J’achetai donc des baguettes de bois que je clouai ensemble en forme de cadre, avec une barre à l’intérieur ; j’achetai de la toile chez un marchand, je la préparai avec du plâtre et de la colle ; le résultat, contrairement à d’autres cadres que j’avais faits, tenait, ne tournait pas sur lui‑même ; j’en fus satisfait.

Je peignis, donc, dans la cuisine du rez‑de‑chaussée de la maison de mes parents, dans l’appartement vide d’en bas ; et, peut‑être, la fenêtre ouverte sur le jardin, pendant l’été. J’y mis tout mon savoir de peintre, accumulant les couches successives, peignant sur le sec et sur le frais, selon l’inspiration et la nécessité. Et je me rappelle aussi qu’un jour, sans en être content, je m’arrêtai. Je ne fus jamais content de ce tableau, ce qui pourtant n’atténue pas le regret que j’ai de l’avoir perdu ; il lui manquait quelque chose, quoi ? Au moins, de me rappeler le visible, sinon l’humanité, par quelque forme apte à être nommée. Je suis revenu à la figuration, ensuite, pour que le monde visible fût là ; ce grand tableau, peut‑être était‑il trop avancé dans le monde du sans‑forme, avec le vide au centre trop sensible, le néant comme substance secrète : pourtant (ou pour cela) il m’intéressait toujours, il ne laissait pas de m’intéresser, par ce manque même, cet échec inévitable, quand je le voyais sur le mur du petit salon, au dessus du buffet où mes parents mettaient leur vaisselle, et dans des tiroirs sans clef des papiers un peu plus précieux, documents et lettres en polonais et en yiddish, que je récupérerais un jour ; lettres des enfants que les enfants reprendraient.

Ecrivant tout cela je revois ce salon, les salles et chambres de cette maison familiale, avant qu’elle n’ait été vendue, il y a peu, peu après la mort non simultanée mais presque, de mes parents.

3.

Pendant mon service militaire, à Sarrebourg, Moselle, je fis la connaissance d’un peintre, André Bonnaure. C’était un homme du midi, le secrétaire d’un capitaine ; nous discutâmes beaucoup, il fit mon portrait sur une palette qui traînait, couverte de peinture séchée. Ce portrait que j’emportai, quand je fus réformé, fut toujours dans le même petit salon de mes parents où je l’avais suspendu, encadré. J’y étais figuré peu reconnaissable, devant une fenêtre, celle du foyer des soldats ; ce petit tableau, lui-aussi, où est-il ? Je ne me souviens pas l’avoir revu à V., quand j’y descendis prendre ce que je pouvais prendre. Sur les vitres de la fenêtre il y avait je ne sais quelles fleurs noires ; près de moi, dans une assiette, une orange peinte d’une seule touche tournante. « Il faut, me dit ce jour-là Bonnaure, que la touche soit posée d’un seul coup, comme celle des Japonais et des Chinois ; et que sa direction ait un sens. » La touche orange faisait tourner l’orange. Je me revois dans le foyer de cette caserne, où parfois, je ne sais comment, je me retrouvais seul. Il y avait un tourne‑disque et peu de disques. J’écoutais et réécoutais Water music, les Feux d’artifice royaux de Haendel. Le début de ceux-ci, tout en trompettes, m’ennuyait ; mais bientôt la musique se faisait moins extérieure, c’était la fleur de la musique baroque, comme du Telemann, une tristesse subtile entrait, aristocratique, même royale, dans cette caserne d’où les soldats étaient partis sur les routes pour des marches interminables dans la campagne lorraine. Et j’écoutais aussi, sans me lasser, le piano de Fats Waller.

Alain Bonnaure, 1967. Portrait de H. L. Coll. Nadine et Jean-Baptiste Brun.

Un autre souvenir de mon service militaire était le petit échiquier, en marqueterie, qu’un autre soldat m’offrit, l’ayant fabriqué à loisir, pendant l’ennui militaire. Le peu de temps que j’avais passé à Sarrebourg, j’avais beaucoup joué aux échecs, avec les soldats, avec quelques officiers. On m’avait renvoyé dans mes foyers. Mes souvenirs s’entassaient chez mes parents, qui les accueillaient avec bienveillance, sans faire cas de l’envahissement.

Une fois rentré à S., je me mis donc à la peinture.

(Je fus réformé parce que ma vision nocturne n’était pas bonne. Le soir tombant, même avec des lunettes, je vois flou. De la même façon, le jour, ma myopie efface les formes trop précises, et c’est de là, peut-être, que me vient l’idée du sans forme.)

Je fis d’abord des pommes et des autoportraits, m’appliquant scrupuleusement, selon la leçon de Cézanne, à faire mes pommes comme des visages, mon visage comme des fruits dans un saladier.

Parmi mes premiers tableaux non figuratifs je revois un tableau carré qui était comme une ville montante, comme certains villages médiévaux, méridionaux, où l’on entre par une porte tout en bas dans la muraille d’enceinte, il faut abandonner la voiture, ce sont des labyrinthes montants, jusqu’au château. Mon tableau était plutôt fait de pièces irrégulières, quoique usinées, comme des pièces d’un puzzle, que de maisons ou de rues. C’était comme la terre volante des Voyages de Gulliver. L’époque m’intéressait, le microscope et le télescope tout à coup faisaient voir les choses autrement, les formes ordinaires de la perception, là aussi, perdant leur nécessité. Dans la lumière rouge où je tirais mes négatifs, l’agrandisseur distendait complètement le contour des personnages que j’avais photographiés ; je pouvais, d’un visage, faire un chaos de petits points.

Il y eut toute une série d’images où un paysage très lumineux, mais comme en second plan, apparaissait par des trous, des lucarnes de forme irrégulière. Je ne sais l’origine de cette forme, peut‑être était‑elle chez mon maître d’alors, Marcel Didi. Il faisait des tableaux machines, des machines à voir. On tournait un rouage, comme dans certains livres d’enfants, et apparaissaient dans des trous des images successives, d’autres petits tableaux à l’huile. C’était de grandes toiles joyeuses intitulées Livre, Armoire, Dedans dehors, d’autres titres du même genre.

Dans ma peinture aussi il y avait un arrière monde ironisant, relativisant l’emprise du monde immédiat. Celui-ci n’était qu’un masque, une illusion. J’étais attiré par les idéalismes, par Berkeley et Borges. Je lus plus tard l’histoire de Zalman Shnéour de Lyadi qui dans son agonie vit les formes du monde se dissoudre.

Peintre non figuratif, je m’efforçais d’éviter la répétition des formes que je produisais spontanément. C’était le souci de Didi aussi ; tous les dimanches, pour échapper à la répétition, il allait dessiner dans la campagne, afin de découvrir et mémoriser d’autres formes, de se raccorder, au sein de la nature, à l’inventivité naturelle, la créativité de l’Etre. Il ne peignait plus devant le motif, laissant venir les formes. Peignant il inventait, me disait‑il, sans jamais s’écarter des formes que crée la nature. Sans doute y a-t-il aussi pour moi, dans la recherche du sans forme, un désir de création à neuf, d’arrachement, de destruction et de reconstruction, ce que les cabalistes appellent le tikoun.

J’allais voir Didi dans son appartement où il avait aussi son atelier, derrière une grande porte capitonnée comme celle des juges, des proviseurs ou des psychiatres. Dans le couloir, juste avant cette porte, était suspendue une très grande toile que j’ai beaucoup regardée, que j’ai même, des années après, cherché à refaire de mémoire. Il y avait des personnages autour d’une table, c’était une sorte de Cène, de séder pascal. Des blancs et des noirs profonds, avec aussi des touches colorées, comme isolées, un certain rose ici et là qui était comme la signature du peintre. (Et n’est‑ce pas ce tableau qui m’a inspiré le désir de faire, moi‑aussi, un grand tableau, comme ceux de Delacroix ou de Géricault ? C’était pour moi une œuvre classique, de l’art de musée, le thème en était traditionnel, juif ou chrétien ; le peintre y résumait sa fréquentation des grands musées d’Europe, ses études sur le motif. Et qu’est devenu ce tableau? Qu’en ont fait les enfants du peintre ? Trop d’objets circulent, trop de gens ont vécu et ont disparu.

Il donnait des cours de peinture dans une Maison de la culture. Tous ses élèves faisaient du Didi, tant ils étaient pris par son univers. Sa couleur était, peut‑être, celle de Djerba. Tous reproduisaient ses rouges éclatants, un monde qui évoquait ceux de la science-fiction. Mais lui, avec les mêmes rouges, faisait des choses très douces, la matière en était impalpable, profonde, poussiéreuse : faite de roses, de mauves, de toute la gamme du pastel.

Au musée je rencontrai d’autres peintres, par exemple Lanskoy. Je vis en particulier une exposition des illustrations de celui-ci pour le Journal d’un fou de Gogol. C’était de grandes estampes colorées, quasi abstraites, destinées sans doute à être réduites.

La même année, en 67‑68, je m’engageai à faire une conférence au musée de S. Le thème en était : L’évolution des formes picturales depuis Delacroix. Elle avait été fixée pour le mois de mai. J’en donnai un résumé écrit, qui parut dans je ne sais quel journal local, complètement dénaturé par le typographe, rendu incompréhensible. Je lus ma prose avec stupeur et ravissement.

Mon point de départ était un article d’Adorno, dont probablement j’adoptai beaucoup d’idées. Je projetais de développer l’idée que la peinture, depuis Delacroix, était minée par une dialectique négative ; l’évolution des formes correspondait à un dévoilement successif, par des peintres plus théoriciens que peintres, de tous les éléments qui composent l’art pictural traditionnel. On avait fait un sort à la couleur, poussée à son intensité maximum, celle du vitrail ; les formes s’étaient émancipées de la représentation objective, avant de disparaître elles-aussi ; finalement, la toile s’était mise à vivre pour elle‑même, se donnant blanche, colorée, fendue, perdant son cadre, prenant des formes diverses. Mais un tableau de Vinci ou de Chardin était un projet synthétique, cherchait à unifier tous les éléments, forme et matière, le sujet fournissant le sens comme principe supérieur d’unité.

Cette conférence, je ne la fis jamais. En mai 1968, la faculté de S. se mit en grève, elle aussi ; et le directeur du musée me dit qu’il n’était plus opportun de me prêter son auditorium. Je mis ma conférence dans un tiroir, où elle est toujours. Des années je pensais à la reprendre. Il y a dans ce thème d’un désir primitif et oublié d’unité, du morcellement infini de l’analyse intellectuelle, le sujet une fois écarté ou dévalorisé, quelque chose qui m’intéresse. C’est, dans l’histoire moderne de la peinture, comme une démarche mystique ; mais aussi purement intellectuelle, impropre à la création : comme on le voit, à la limite, dans les ready made de Duchamp, qui mettent en question le fait même qu’on appelle artistique un objet ou un acte.

Des années après j’ai repris mes notes et en ai fait ma Visite au musée.

4.

Après quatre ans d’enseignement à S., je m’étais mis en congé pour études, pour un an ; j’avais travaillé à une thèse sur Philon d’Alexandrie ; la deuxième année, j’avais vécu dans un petit hôtel de Marseille, juste au pied de l’escalier de la gare St Charles. Je ne m’éloignais pas du train qui me ramenait à V. tous les quinze jours, chez mes parents. Dans cet hôtel j’avais une petite chambre sur cour ; cette cour était tout un paysage de toits et de terrasses ; les gens y suspendaient leur linge ; un espace immense, très silencieux, complètement vide, envahi par le soleil. Je m’installais sur une chaise, fermais les yeux, ne bougeais plus. Mes livres de chevet étaient le livre d’Allan Watts, Le bouddhisme Zen, et celui de Huxley, Les portes de la perception.

J’ai toujours eu le sentiment d’une si grande complexité du réel, qu’elle rend impossible de parler de quoi que ce soit sans se perdre dans les circonstances, les détails indispensables, les nuances. Ainsi et surtout de la perception ordinaire : me voilà dans un café, comme Sartre en son temps ; tous ces yeux qui regardent, je ne doute pas qu’ils ne voient ; tous ces univers intérieurs qui sont là, au moment que je lis, regarde aussi, me souviens, tout cela à l’abri de mon silence ; un silence peuplé de mes pensées, du sentiment que j’ai d’être là.

Et je n’en finis pas de percevoir tant de présences muettes et pourtant indubitables, par quelque communication secrète entre elles et moi, quelque chose qui passe, qui fait qu’elles savent que je suis là, comme je sais qu’elles sont là. Non sans quelque anxiété : je peux, sans l’avoir décidé vraiment, adresser la parole à tel ou tel, sans pouvoir imaginer où la chose me mènerait.

Assis immobile pendant des heures, je me battais avec les pensées qui me venaient, les impulsions à me lever, les douleurs corporelles. Je méditais aussi sur le vieux port, mais c’était en marchant : j’avançais le plus lentement possible, en observant comment les choses se découvraient graduellement. Je faisais de l’aquarelle. Ma pratique de la peinture se liait à mes livres bouddhiques, comme aussi au livre de Huxley, qui évoquait l’extase objective des peintres anciens. Je ne désirais que reproduire ce que je voyais. Regardant, peignant un bouquet de fleurs, une coupe de fruits, je m’oubliais complètement ; au fil des heures, les choses à travers moi prenaient conscience de leur richesse, de leur beauté ; elles semblaient acquérir une harmonie absolue. Tout dans un bouquet de fleurs avait une élégance parfaite ; ce qui était usé était le plus splendide. Je retrouvais le plaisir que j’avais eu, enfant, à regarder des heures durant des illustrations de dictionnaire ; points de broderie, motifs de tapis, mappemondes. (Le Larousse de mes parents paraissait dater de l’avant guerre, comme tous leurs livres.) Ces contemplations me faisaient sortir de l’habitation ordinaire du monde, me détachaient de l’expérience ordinaire. Chaque jour, pendant quelques instants, j’avais vécu dans le sans-forme.

Je partais dans les rues de Marseille, traversais toute la ville jusqu’en des quartiers inconnus, montais des rues, longeais des docks presque infinis. Je rentrais le soir, épuisé, ayant traversé plusieurs fois des découragements qui me faisaient désirer de rester où j’étais, à des kilomètres de chez moi, assis sur une pierre, sur un muret de Notre Dame de la Garde ; moments où fermant les yeux je croyais fermement, l’espace de quelques secondes, que j’étais chez moi, rentré, jamais parti, ou par la force de l’espoir. Dans ces moments j’échappais au temps commun ; j’en parlais à un professeur de philosophie, grec et orthodoxe. Il me reste de cette époque un ou deux poèmes.

5.

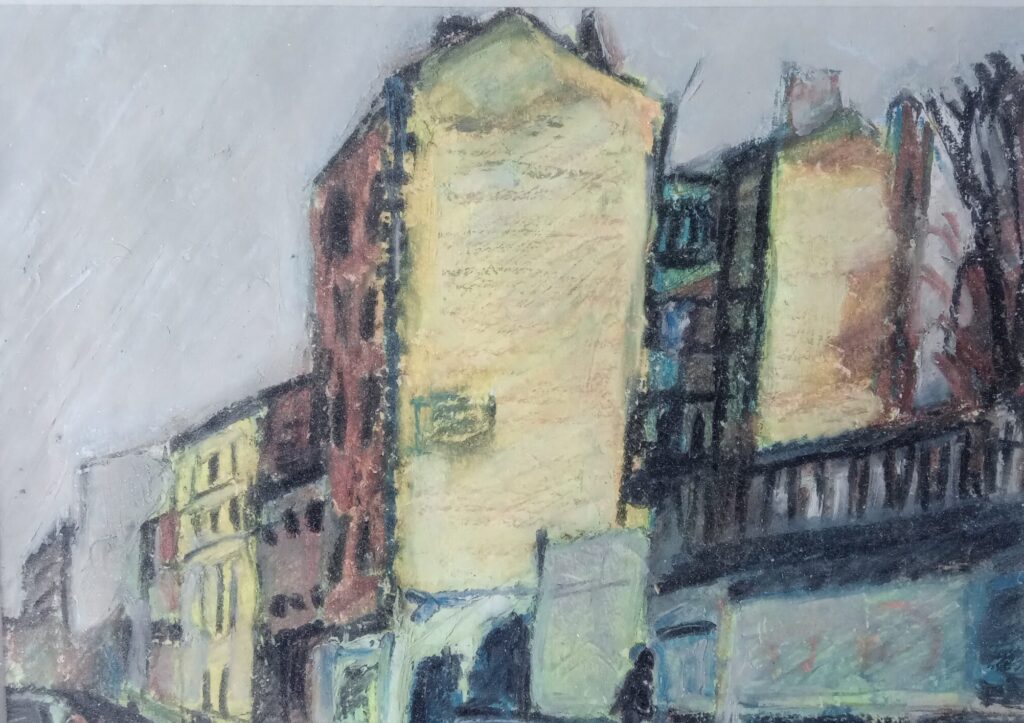

Je suis toujours à chercher une forme. Il y avait eu (au début, quand je voulais refaire Cézanne) une période figurative, fruits et portraits ; et puis une autre abstraite, où je faisais toutes sortes de recherches et d’expériences sur les formes, les couleurs, les matières. Venu à Paris, je me remis à faire de grands tableaux (d’un format uniforme, celui des aquarelles de Dunoyer de Segonzac) mais à nouveau figuratifs, à partir de photos que j’avais faites ; photos de ponts, de quais, eaux et maisons. J’utilisais mes recherches de matières et de formes ; mais je voulais que dans mes tableaux on reconnaisse le monde réel.

Je ne sais combien de paysages j’ai peints ainsi, jusqu’à ce que je m’arrête. Faire de tels tableaux n’est amusant qu’à partir d’un certain moment, quand on ne veut plus reproduire une image, mais qu’on voit venir quelque chose qu’il faut en quelque façon découvrir et dévoiler ; les commencements m’ont toujours ennuyé. En même temps, je me retrouve toujours à faire des murs, des fenêtres d’immeubles ; je rêve de peindre des arbres, des personnages dans un paysage, des lignes parallèles, des structures un peu compliquées, dans un grand format, toujours dans un grand format, comme quand des choses se passent dans une cérémonie publique d’un temple, dans une ville parmi des milliers de gens ; ainsi dans Le repas chez Lévi, dans des gravures anciennes qui montrent le Bucentaure et autres fêtes, l’entrée de Napoléon dans Jaffa, d’autres réunions de foules et de grands personnages.

Je voudrais, depuis des années, représenter des tyrans, Napoléon, Nabuchodonosor, parmi de grands rassemblements de foule. Un roi, un tyran, rassemblant une immense foule dans un bâtiment de haute structure.

Trouver la forme qui me convienne ; ou toute forme est‑elle bonne, pourvu qu’elle permette de continuer ? Rien ne m’intéresse comme l’instant où un artiste trouve sa forme. Quand Bruno Schulz écrit pour la première fois à Dvora Foygel, il trouve une forme qui lui convient, qui parle à la première personne, ressemble à de l’autobiographie, emploie la métaphore filée comme figure privilégiée. Après la mort de Socrate, Platon découvre la forme qui lui permettra de dire sa pensée propre : et c’est de faire parler le personnage de Socrate, son maître ; comme Schulz se dit à travers le personnage de son père. Ainsi le disciple se permet-il de parler sous le masque et à l’instar de son maître ; sûr lui-même de voir naître sa voix propre.